Geschichte der Falknerei

"De arte venandi cum avibus" "Über die Kunst mit Vögeln zu Jagen"

Falknerei und Beizjagd faszinieren die Menschen seit Jahrtausenden. Ursprünglich auf Nahrungserwerb ausgerichtet, dann immer mehr vom Adel zum reinen Vergnügen ausgeübt, vergessen und heute als jagdliches Brauchtum wieder ausgeübt. Die Falknerei hat für den Beizjäger und auch für Außenstehende nichts von der Begeisterung verloren.

Wann begann der Mensch mit einem Greifvogel zu jagen? Wenn wir uns diese Frage stellen, heißt, dass wir uns klarmachen müssen, dass irgendwann in unserer Vorzeit der Mensch im stürmenden Flug der Greifvögel eine Waffe erkannte, die den flüchtigen Vogel auch dann noch erreicht, wenn er den Bereich der eigenen primitiven Waffe entronnen war (Dietsche,1967).

Über den Ursprung und die Entstehung der Falknerei wissen wir allerdings nichts genaues. Der Beginn der Falknerei liegt soweit zurück, dass die Ausübenden noch keine geschichtlichen Völker waren, d.h., dass ihnen noch die Schrift fehlte (Hentschel). Nach dem heutigem Wissensstand liegt die Wiege der Falknerei in Asien. So wurde die Falknerei schon um 2205 v. Chr. in China ausgeübt. 3600 Jahre alte Reliefs, auf denen Falkner dargestellt sind, wurden gefunden. Sie beweisen die Ausübung der Falknerei bei vielen Völkern Asiens.

Nach Europa kam die Beizjagd wahrscheinlich im Zuge der Völkerwanderung im 4. Jahrhundert n. Chr. Um 800 erließ Karl der Große ein Gesetz, das auch die Jagd mit Falken, Habichten und Sperbern erwähnt. Die Beizjagd wurde immer mehr zum Privileg des Adels und zu einem Ereignis von gesellschaftlichem Rang.

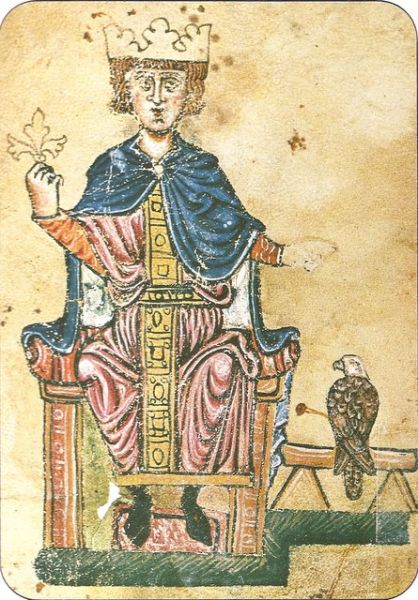

Unter Friedrich II. von Hohenstaufen (1194–1250) gelangte die Falknerei zu ihrer höchsten Blüte. Er war ein begnadeter Beobachter, großer Naturwissenschaftler und ein begeisterter Anhänger der Falknerei. Sie inspirierte ihn zu dem Werk „De arte venandi cum avibus“ – Über die Kunst mit Vögeln zu jagen –, dass in seiner Methodik seiner Zeit weit voraus war, als eines der bedeutendsten zoologischen Werke des Mittelalters gilt und selbst für die heutige Falknerei noch von Bedeutung ist, da viele seiner Erkenntnisse nach wie vor Gültigkeit haben.

Bis ins 18. Jahrhundert wurde die Falknerei vom Adel sehr geschätzt und mit z. T. enormem Aufwand betrieben. Viele Herrscher erließen strenge Gesetze. So verhängte Eduard III. von England (1312–1377) die Todesstrafe für den Diebstahl eines Habichts und auch in Island, das die begehrten Gerfalken lieferte, stand bis 1752 auf die Tötung eines Falken die Todesstrafe.

Im 19. Jahrhundert ließen technische Neuerungen, wie die Entwicklung leistungsfähiger Schusswaffen, die Falknerei auf dem europäischen Kontinent zu einer Ausnahmeerscheinung werden. Einzig in England hielt sich diese Tradition in nennenswertem Umfang. In Anlehnung an die Falknerei des Deutschritterordens wurde auf Betreiben von Jungklaus und seines Arbeitsstabes im Jahr 1922 der "Deutsche Falkenorden" ins Leben gerufen und auf dem 1.Ordensfest zu Leipzig im Mai 1923 fest besiegelt. Ziel war, eine alte Kunst wieder aufzunehmen und den Menschen die Augen für die Schönheit der Natur und insbesondere der Greifvögel zu öffnen. Die Entwicklung der deutschen Falknerei in der Vorkriegszeit ist eng mit dem Namen des Tiermalers Renz Waller verbunden, der der Falknerei zu einem Neustart verhalf.

Nach dem zweiten Weltkrieg und der Teilung Deutschlands geht die Falknerei unterschiedliche Wege. In der BRD führt der "Deutsche Falkenorden" die Tradition Falknerei fort, unterstützt durch den "Orden Deutscher Falkoniere" In der DDR wurde mit der Gründungstagung des "Zentralen Arbeitskreises für Greifvogelschutz und Falknerei" die Falknerei dem Kulturbund zugeordnet. Über das Staatliche Komitee für Forstwirtschaft der DDR wurden am 6.11.1964 die Zentralen Arbeitsgruppen "Falknerei und Greifvogelschutz" der Obersten Jagdbehörde berufen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurden auch die Arbeitsgruppen aufgelöst.

Als Folge wurde am 23.Mai 1990 der "Verband Deutscher Falkner" in Wittenberg gegründet.

Am 24.06.2023 wurde durch aktive und erfahrene Falkner das "Bündnis der Falkner" gegründet. Es ist der jüngste Verein, der die Interessen der Falkner und des Greifvogelschutzes vertritt.

Literatur: Dietsche: Geschichte der Falknerei Engelman: Die Raubvögel Europas Hentschel: Beizjagd

Friedrich II von Hohenstaufen (1194–1250)

König Konrad der Junge (1252–1268) bei der berittenen Beizjagd, dargestellt in der Heidelberger Liederhandschrift "Codex manesse"

Darstellung des Werner von Teufen (urkundlich erwähnt 1190 und 1223) aus dem Codex Manesse

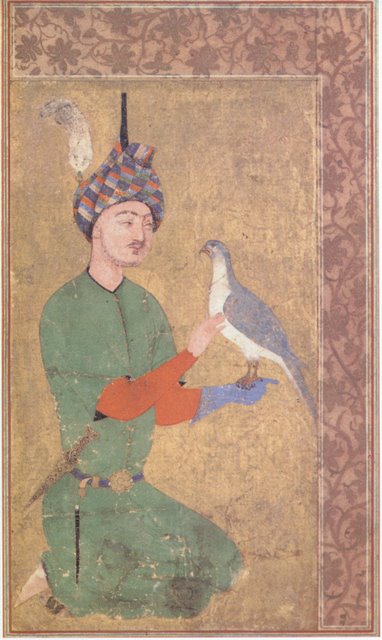

Antike Darstellung eines persischen Falkners

Kurfürst Clemens August (1700–1761) übte als einer der letzten Adeligen die Falknerei im großen höfischen Stil aus